FE83en改造ユニットについて一切を書かずにいたので説明を載せておきます。

(当時は知識も不足していたためトンチンカンな内容となっていますがご了承ください。)

・目的

このユニットはYoshii9型自作スピーカーのために設計、改造しました。

Yoshii9は高くてとても買えませんから自作せざるを得なかったのですが、どうせ作るなら本家よりも良い物を作ってやろうという安易な目論見でした。

Yoshii9は構造がシンプルで手の入れどころは限られると考え、ユニットに手を入れる考えに至りました。

改造自体は、磁力をさらに大きくしてやればより正確な再生が可能になるのではないかという単純な考えで始めました。

Fe83enはQts=0.8程度で所謂臨界制動的な設計がなされていますから、

これを強力磁気回路によって抵抗制御領域を拡大することで

1.5gの振動系と相まって正確な制御が可能になるのではないかということです。

・手段

・振動系について

振動板のノウハウは持ち合わせていないので、既成品を流用するというのは初めから決まっていました。

磁気回路自体は振動系に合わせて何とでもできるため、まず使用する振動系を吟味しました。

振動板については、実効質量と材料を考慮しました。

とにかく軽量で、癖のない材料を使えばいい音になるだろうという単純な考えです。

候補に上がったのは紙とプロピレンでしたが、プロピレンはなかなか軽量なものが見つかりませんでした。

エッジやボビンなども色々と調べた結果、普通の紙ボビン、布エッジがいいのかなあ・・・という結論でした。

また、磁束密度を上げるためにはヨークのセンターポールは太いほうが良いのですが

この部分が太いユニットはウーファー的な設計がされているものが多いようでした。

「ボイスコイルの細いユニットは澄んだ音がする」という書き込みを見たことがありますが、案外当たっているのかもしれないです。

こういう理由でFe83enとなりました。Fe83は程度の良い物が手に入らないため諦めました。

手が不器用なため振動板の採寸と移植に大変苦労しました。

コンマ数ミリズレただけでもギャップからはみ出してしまうため、たわみのある振動系を採寸するのはなかなか大変でした。

誤差はいくらかあると思います。

実際一番苦労したのはこういった手作業の部分でした。

Park Audioさんのブログは大変参考にさせて頂きました。

http://blog.goo.ne.jp/parc-audio/e/cd1dfd0b603614f099b28532442edbeb

http://www.parc-audio.com/blog/152

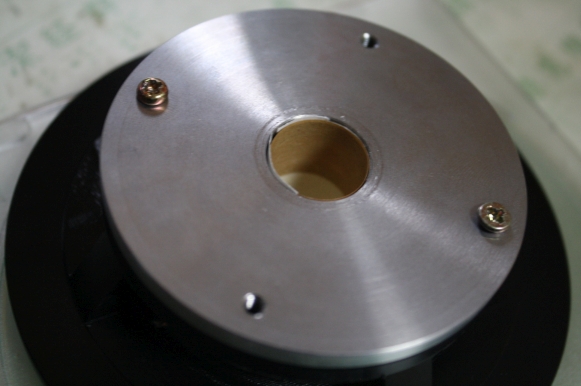

・磁気回路、フレームについて

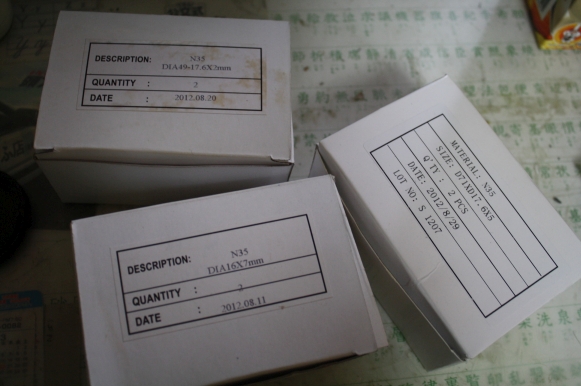

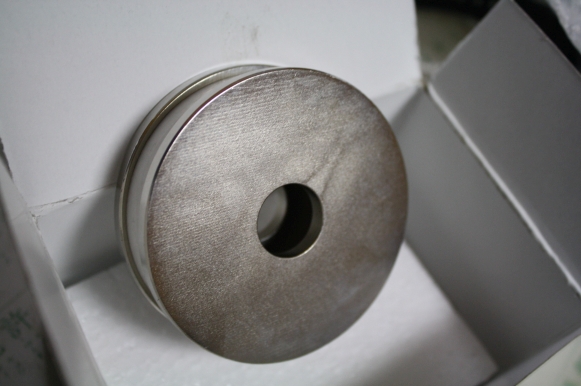

ホールピースの細いFe83enで高磁束密度を得るために複数のネオジムマグネットを使用しました。

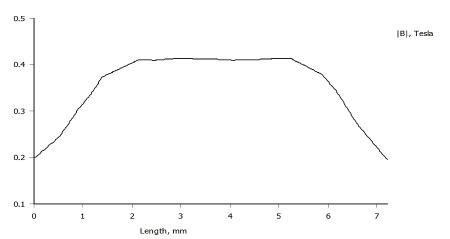

磁気回路のシミュレーションにはフリーソフトのFEMMを使用しました。

内臓された磁性鉄のプリセットは使いものにならないため、ネット上にあった複数の磁束密度グラフを組み合わせて使用しました。

極限の磁束密度を得るために、ギャップを0.1mm縮めました。

できるだけ大きいマグネットを使ったため無理に振幅させるとすぐに底づきする設計となっています。

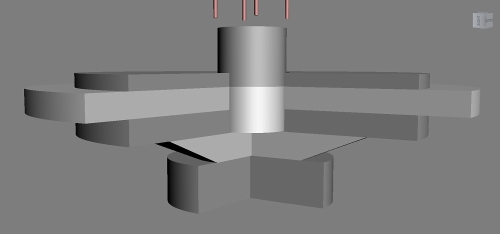

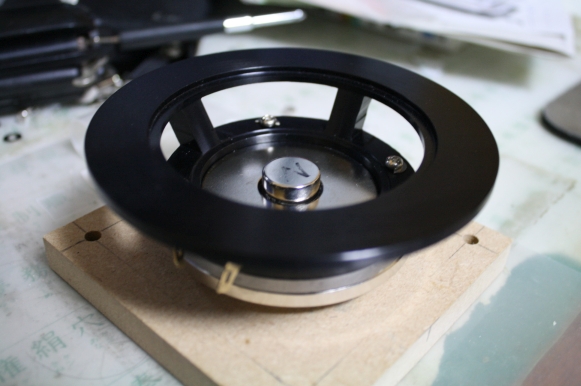

フレームはアルミ削り出し(ブラックアルマイト加工)です。

特に深い考えなしにアルミにしましたが、強度が分からないため

アルミも出来るだけ丈夫なもの(ジュラルミンより1、2ランク下のもの)で、支柱も太くなっています。

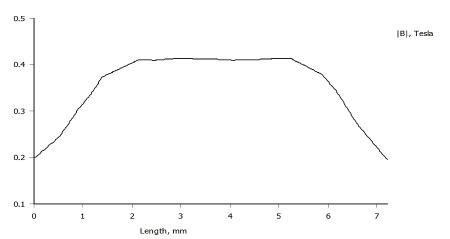

・結果

磁気回路の設計は上手く行っていて、周波数特性では1.3kHzあたりから6dB/octでダラ下がりの特性となり

広範囲に渡り抵抗制御となっていることが分かりました。

スポンジでユニット裏を覆って抵抗制御にしていた、昔の速度制御スピーカーのような特性です。

TSパラメータからの推測ではシミュレーションとほぼ同等の磁束密度が出ています。

その他の測定や音に関してはこの次の記事で書く予定です。

・製作途中の写真など

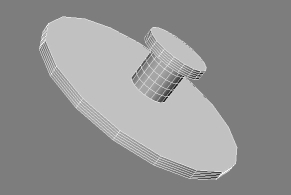

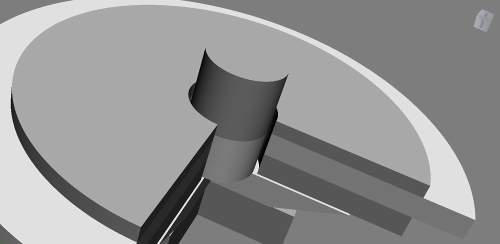

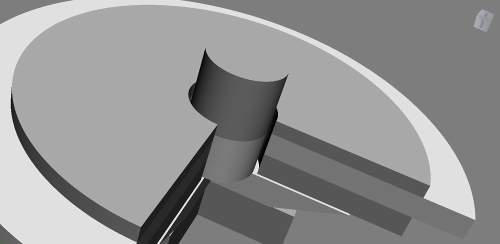

最初の試作品です。トッププレートとフレームが上手く切り離せなかったので、トッププレートはそのままに磁石とヨークのみ取り替えました。

この頃は振動板を取り外すことは考えていませんでした。

このようなやり方だとセンタリングが出来ないので手で無理やりしていました。

ギャップの部分でボイスコイルを挟んでガッチリくっついてしまうのでそれを剥がしてセンタリングするのはかなり大変でした。

中学校から帰ってきてすぐに手が痛いのを我慢してガチャンガチャンやっていました。

完成したユニットの音を聞いてびっくりしました。文字通りボヨボヨの音でした。

この時はシミュレーションなどは一切しなかったので、実際どういった特性になっているかはわかっていませんでしたが、

後でシミュレーションしたところ、ノーマルの半分の磁力も出ていませんでした。

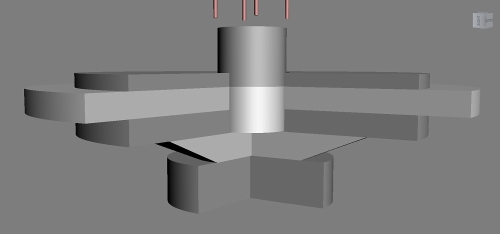

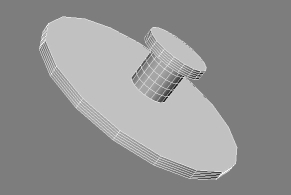

フレームの自作を考え始めたころは、一般的な立体のフレームを個人で制作するのは難しいのではないかと考え、

このようなシンプルな構造を検討していました。

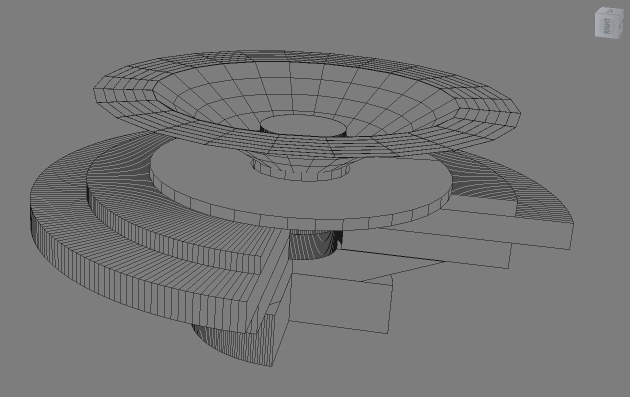

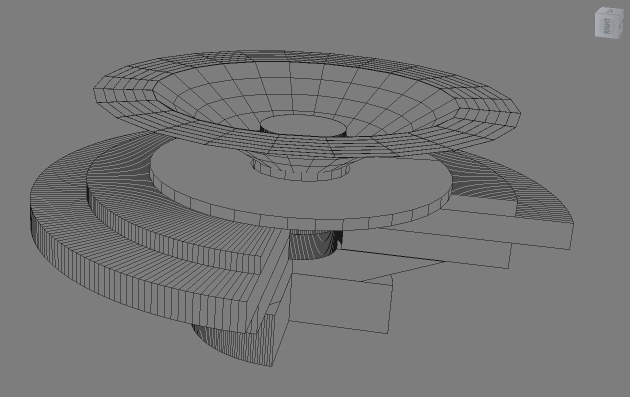

最終段階の3Dモデルです。実際に振動系を取り外して細部を採寸、モデル化して間違いがないか確認していました。

一番下のマグネットはコストの割に大した効果がなかったので外してしまいました。

磁気ギャップはノーマルの1.0mmから少し縮めて0.9mmだったように思います。ボイスコイルとの隙間は0.17mmでした。

一般的に用いられるSS400と純鉄の二種類の磁気回路を作りました。

純鉄は無理を言って特性の良い難削のものをお願いしました。

信頼できる磁束密度のグラフを探すのも一苦労でした。

実験の際に破壊されたユニットの数々。